Качество цветопередачи

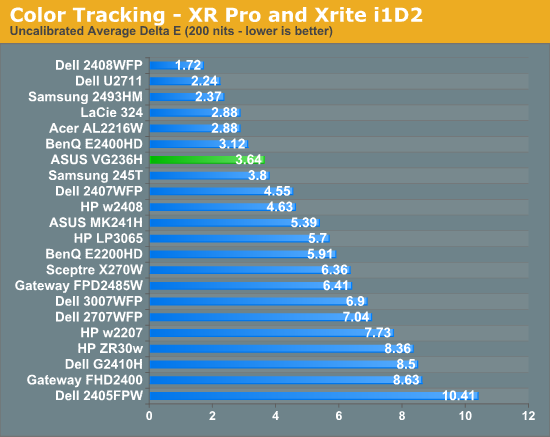

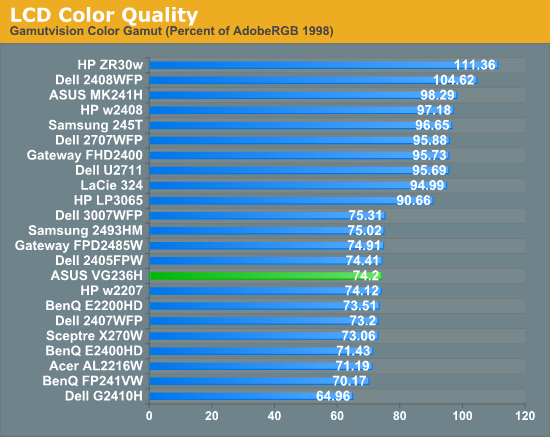

Теперь перейдем к характеристикам цветопередачи монитора. Как и обычно, мы замеряем две величины: точность цветопередачи (Delta E) и цветовую гамму. Цветовая гамма является спектром отображаемых цветов с учетом определенного цветового пространства. В нашем случае в качестве эталона использовалось пространство AdobeRGB 1998, которое имеет более широкий, чем у модели sRGB охват. Чем больше процент соответствия референсным значениям, тем лучше.

Точность цветопередачи Delta E демонстрирует способность дисплея максимально точно отображать цвета, которые поступают от операционной системы и видеокарты. Разница между цветом, отображаемым на экране, и цветом, выдаваемым GPU, и есть искомая дельта. Чем она меньше, тем точнее цветопередача. На практике значение Delta E меньше 1.0 можно признать идеальным – чувствительность человеческого глаза все равно недостаточно велика, чтобы уловить меньшую разницу. Затем, Delta E на уровне 2.0 единиц или меньше обычно считается достаточно хорошим показателем, чтобы рекомендовать экран к профессиональной работе с фотографиями. Идеал оказывается достижим чрезвычайно редко, но таких показателей достаточно даже очень требовательным пользователям. Наконец, Delta E на уровне 4.0 и более уже достаточно легко различима глазом. Конечно, для этого необходимо иметь перед собой второй экран для сравнения, или же специальную цветовую карточку для проверки. В любом случае, устройств с подобными отклонениями все-таки лучше избегать.

По сравнению со старыми обзорами мониторов мы несколько модернизировали тестовую платформу. Колориметр Monaco Optix XR Pro был заменен на Xrite i1D2 из-за отсутствия обновлений драйверов под актуальные платформы.

Для тестов мы специально калибровали экраны, пытаясь получить лучшую Delta E из возможных при 200 кд/м² яркости для нормального использования и 100 кд/м² для печати. Естественно, для потенциальных покупателей, не обладающих специальным оборудованием, представлены и стандартные результаты до калибровки. Целью было добиться результатов при цветовой температуре 6500K и гамме 2.2, но иногда лучшие показатели монитора могут быть достижимы при стандартной цветовой температуре и ином значении гаммы, так что при необходимости проводилось и дополнительное условие. Динамическая контрастность во всех тестах была отключена.

Показатели неоткалиброванного монитора, полученные при измерениях «из коробки», оказались очень хороши с 3.64 Delta E. При работе мы не заметили каких-либо субъективных недостатков цветопередачи, а после количественного измерения оказалось, что температура белого установлена на 6600K, что очень близко к нашей цели в 6500K при калибровке. Для геймеров необходимости в качественно иных параметрах нет, хотя, конечно, профессионалы останутся недовольны.

При 200 кд/м² VG246H становится более аккуратным с дельтой в 1.66, хотя, этого, конечно, все равно не достаточно для соперничества с IPS панелями. Впрочем, для TN показатель находится на уровне. При 100 кд/м² достигается величина в 1.61 единиц; до идеальных 1.0 и менее дисплей не дотягивает, но этого от него и никто и не требует – другой класс. А что же с цветовым охватом?

Вновь проявляются стандартные для TN панелей характеристики. Интересно, что в экранном меню формально можно активировать sRGB режим, хотя вряд ли он необходим с учетом физических возможностей матрицы.

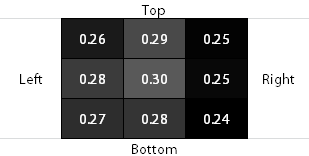

[N9-Однородность цветов]

Теперь для проверки равномерности цветов мы воспользуемся лучшим профилем, откалиброванным по центру монитора при яркости 200 кд/м², и проверим, насколько велики отклонения цветов от этого значения в 9 распределенных по LCD точках. Ожидать идеального соответствия нельзя; по своей природе матрица не может идеально отражать цвета на всей площади, да и идентичной яркости с контрастностью достичь сложно.

Нижняя часть дисплея хуже всего соответствует центральному показателю. Это не удивительно с учетом графиков равномерности яркости, которые будут представлены в следующем разделе статьи. Правая сторона также несколько отклоняется от номинала. В целом, разница между худшими и лучшим местами составляет 1.14 от Delta E, что соответствует показателям конкурирующих дисплеев из того же ценового диапазона.

[N10-Яркость и контрастность]

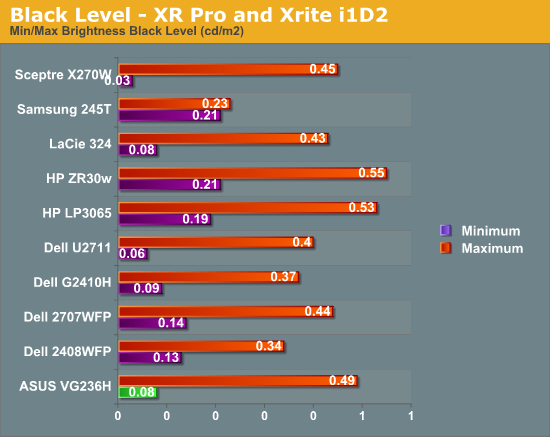

Для определения реальной яркости дисплея мы фиксировали значения при белой и черной заливке с установленной на максимум в экранном меню монитора яркостью. Для подсчета контраста эти величины делились друг на друга. Использовался тот же самый колориметр Xrite i1D2 с ColorEyes Display Pro.

Модель VG236H используется CCFL лампы подсветки, однако время их прогрева мало. Для чистоты эксперимента мы решили в любом случае подождать полчаса перед переходом от 100 к 200 кд/м², так как после изменения яркости требуется некоторое время для окончательной стабилизации, как и в случае с любым другим CCFL и даже WLED дисплеем.

С учетом класса устройства, мы оказались обрадованы полученными результатами. VG236H – очень яркий дисплей; в действительности, он оказался даже ярче, чем заявляет производитель (431 против 400 кд/м²). Мы уже отмечали, что при использовании затворных очков требуется вся яркость, на которую способен монитор, и, благодаря ASUS VG236H, ее уровень не падает чрезмерно при взгляде на матрицу через комплект NVIDIA.

Не менее важны уровень черного и контрастность. Черный цвет монитор отображает довольно хорошо, хотя звезд с неба при максимальной яркости он и не хватает. Реальная контрастность составляет примерно 925:1 при максимальной яркости, что для TN – впечатляющее достижение.

В целом, реальные характеристики довольно точно соответствую заявленным на бумаге; VG236 – прекрасный представитель лагеря TN панелей, возможно, один из лучших.

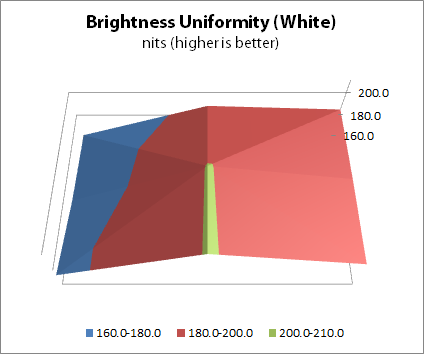

[N11-Однородность яркости]

Для определения равномерности яркости дисплея мы использовали те же самые 9 точек, что и для Delta E ранее, но в этот раз анализу подвергались уровни белого и черного при максимальной близости центра матрицы к 200 кд/м².

Однородности яркости – белый цвет

Однородности яркости – черный цвет

Ранее такого разброса в результатах мы не получали ни разу, и потому троекратно повторили тесты. Тем не менее, повторяемость картины не оставила сомнений в довольно сильных отклонениях на 15-20 единиц справа налево. По нашему мнению, проблемой для ориентированного на игры монитора это не является.

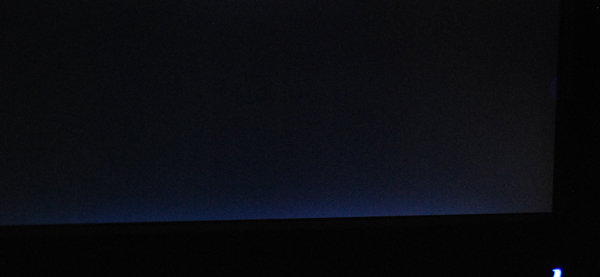

Некоторая засветка присутствовала и внизу экрана, что хорошо видно на следующем фото:

|

Неравномерность подсветки в правом нижнем углу

|

Этот недостаток заметен исключительно на черном фоне, и вряд ли будет обращать на себя внимание пользователя где-либо, кроме просмотра узких фильмов формата 21:9. Даже при игре в не слишком насыщенную яркими цветами Metro 2033 дискомфорта это не вызывало.

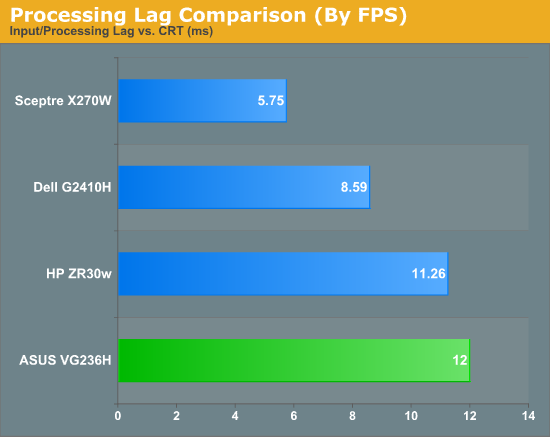

[N12-Задержки при обработке изображения]

При обработке сигнала, подаваемого на монитор видеокартой, электронике дисплея требуется некоторое время, и, соответственно, возникает определенная задержка. Ее величина в целом мала, и потому зачастую этому фактору внимание не уделяется вообще. Тем не менее, при анализе направленного на геймеров монитора (ведь именно в динамичных играх миллисекунды могут сыграть важную роль в достижении победы) стоит измерить скорость обработки изображения. Сравнивать ее мы будем с 17” Princeton CRT и Sony G520 20” CRT.

Результаты оказались довольно-таки интересными – CRT удалось немного, но выиграть у LCD.

Стоит отметить, что методика, по которой проводились измерения, далека от идеальной. Дело тут и в отличии протоколов передачи данных по VGA и DVI, и в наличии лишь цифровых выходов на современных видеокартах (на нашей Zotac GTX 470 потребовалось использовать переходник); кроме того, цепи получения готовых изображений из фреймбуфера у двух интерфейсов разнятся. Не говоря уже о том, что дополнительные ЦАП-АЦП преобразования сказываются на быстродействии. Тем не менее, при прочих равных, такое сравнение имеет смысл. Особенно в ключе того, что, находясь даже в заведомо проигрышном положении, ЭЛТ удалось превзойти ЖК.

Так, в зацикленном бенчмарке 3DMark Wings of Fury среднее отставание 120 Гц VG236H от работающего на 75 Гц CRT (реальный максимум без искажений картинки) составило 12мс по 14 различным «точкам» сравнения.

Другое дело, что субъективно эти миллисекунды ощутить очень сложно. Речь не идет о каких-то существенных задержках, что подтверждается опытом игры автора во многие шутеры от первого лица во время тестирования на VG236H.

Причиной тому является иной, существенно более важный для жидкокристаллических мониторов фактор – поддержка Overdrive, или, согласно маркетинговому обозначению ASUS, «Trace Free». По умолчанию вне 3D режима активность этой технологии установлена на 60 единиц. Чтобы показать, какую разницу дает Trace Free и насколько эффективно он борется с появлением заметных для глаза шлейфов, мы приводим ниже два кадра. Один из них сделан при максимальном Overdrive, а второй – вовсе без него:

|

Сверху: Trace Free включен (100), снизу: Trace Free выключен (0)

|

Помимо очевидного улучшения качества изображения, принудительная активация Overdrive снижает задержки экрана на 2.2 мс по 20 точкам сравнения. Хорошо заметно, что двоения динамичных кадров (один последующий, один предыдущий) не остается и следа, частично присутствует только один предыдущий кадр. Неудивительно, что в 3D инженеры ASUS решили заблокировать Trace Free на максимуме без возможности изменения. Это дает гарантию отсутствия видимых артефактов изображения и шлейфов, что особенно важно в таком сложном режиме.

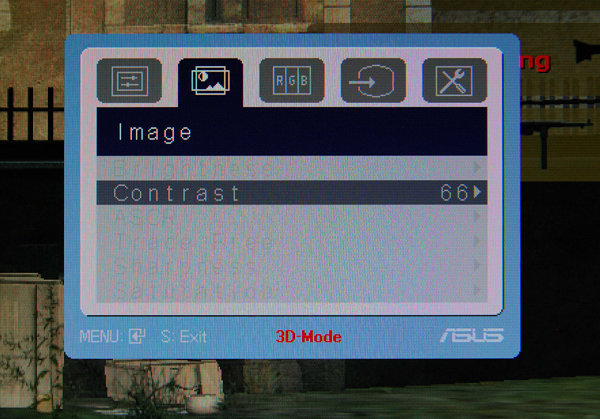

|

В 3D режиме доступно лишь изменение контрастности

|

Пока мы говорим об этих особенностях, хочется вновь вспомнить ощущения от прохождения Метро 2033. В 3D на VG236H за всю игру присутствовал лишь один момент, при котором кратковременно появились шлейфы от движущихся объектов. Сразу даже было трудно понять, что это не справлялась матрица, а не что-то отражалось в очках и т.д., так как возникновение подобных проблем с ASUS VG236H можно записать в разряд единичных случаев. О других 3D мониторах такого сказать нельзя – многие наши коллеги в своих обзорах указывают на «тормоза» тестируемых дисплеев в быстрых сценах.

Возвращаясь к теме задержек перед демонстрацией изображения, чтобы не вводить читателей в заблуждение, мы обязаны показать, что лаг VG236H не выделяется особенно на фоне прочих ЖК, и к тому же объясняется разницей в частоте вертикальной развертки. Для этого мы сравнили с ним BenQ FP241W, не так давно популярный.

Оказалось, что VG236H отстает от FP241W на один кадр вне зависимости от FPS по 40 точкам сравнения. Что же это значит?

Нам видится, что причина здесь в первую очередь в разнице между 60 Гц разверткой на FP241W и 120 Гц на VG236H. Высокая скорость обновления изображений у ASUS обеспечивает большее число демонстрируемых кадров. Хотя при замерах и получается, что в каждый конкретный момент времени отставание от монитора с меньшей разверткой составляет один кадр или 1.9 мс.

Кроме того, мы сравнили FP241W со знаменитым HP LP3065, не имеющим какой-либо предварительной обработки и модуля масштабирования изображения. Оказалось, что BenQ проигрывает ему 2 мс, так что более точным полным значением задержек ASUS VG236H следует считать гораздо более приятные суммарные 3.9 мс.

[N13-Энергопотребление]

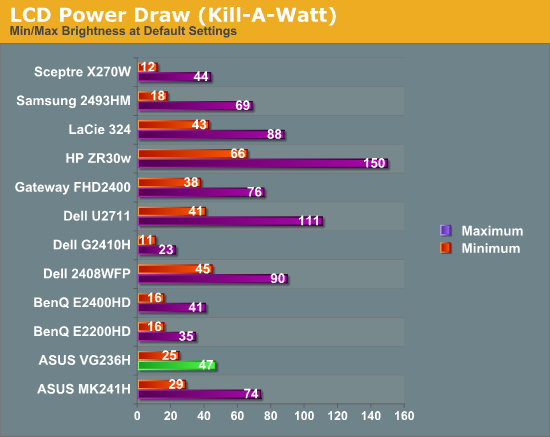

Спецификации ASUS VG236H предусматривают предел энергопотребления монитора в 60 Вт. Приятно, когда на практике показатели продукта оказываются лучше, чем заявленные производителем. В нашем тестировании максимальный зафиксированный аппетит устройства составил 47 Вт.

Мы тестируем потребление энергии дисплеями с помощью устройства Kill-A-Watt EZ, подключенного в линию с блоком питания мониторов, при максимальной и минимальной яркости (заливка при этом – белая).

Относительные показатели для 23” экрана позволяют назвать VG236H энергоэффективным.

[N14-Заключение]

В этой статье был рассмотрен оказавшийся для автора первым 120 Гц ЖК монитор. Еще до открытия коробки ожидания от самого устройства без оглядки на 3D были высоки, и они полностью оправдались. Вне зависимости от вашего отношения к затворным очкам и третьему измерению в исполнении NVIDIA 3D Vision, ASUS VG236H является превосходным выбором для игроков благодаря одной только своей быстрой матрице с поддержкой частоты 120 Гц вертикальной развертки. При прямом сравнении с традиционными 60 Гц LCD разница оказывается просто кричащей. Вместо горизонтальных разрывов изображения (screen tearing, без вертикальной синхронизации), получаемых на 60 Гц LCD, вы можете наслаждаться плавным игровым процессом. Отличие просто кардинально; после знакомства со 120 Гц панелью нет никакого желания возвращаться на более медленные мониторы!

Со 120 Гц дисплеем вы действительно можете увидеть каждый из отрисовываемых видеокартой кадров вплоть до 120 FPS. Ни о каком мерцании даже не может идти и речи. Похожие ощущения дарят пользователям жестких дисков твердотельные накопители – после них не хочется возвращаться на механические жёсткие диски.

Другое дело, что посоветовать что-то конкретное при выборе комплектации VG236 сложно. Если вы оказались впечатлены нашим описанием технологии, желательно получить собственные ощущения от реального знакомства с 3D Vision, и уже лично для себя решить о целесообразности покупки. Кого-то может остановить недостаточно широкий список идеально работающих с технологией игр, для кого-то затворные очки покажутся не слишком удобными, кто-то просто пропустит текущий стереоскопический этап развития потребительского 3D. Скажем только, что вариант VG236HE, включающий в себя комплект 3D Vision, окажется дешевле, чем раздельная покупка монитора и набора от NVIDIA. Хочется только пожурить калифорнийскую корпорацию за экономию – для демонстрации действительно впечатляющего потенциала VG236H можно было бы вкладывать бесплатную копию одной из продвинутых 3D игр, таких как Метро 2033.

В будущем нас ожидает переход к экранам большего размера и разрешений, к внедрению LED подсветки 120 Гц панелей. Очевидно, что за такими устройствами – будущее. И, хотя пределу совершенства нет, уже сейчас VG236H предлагает несравнимые ощущения, плавность в динамичных сценах и комфорт в играх.

|

Подождите...

Подождите...